Sécurité routière : « Des actions dans chaque préfecture » (Florence Guillaume, déléguée interministérielle)

« Dans chaque préfecture, un coordinateur “sécurité routière” mène des actions ciblées : sensibilisation lors de festivals de musique, stands sur le Tour de France, interventions en entreprises sur le risque routier professionnel, ou encore animations dans les écoles pour encourager le partage de la route. C’est un travail de terrain considérable, mené au plus près des citoyens », déclare Florence Guillaume, déléguée interministérielle à la sécurité routière, à News Tank le 02/07/2025.

Florence Guillaume revient, dans cet entretien, sur l’évolution des chiffres de la sécurité routière en France, la proposition de loi sur l’homicide routier, le partage de la voirie entre les différents modes de transport, le plan Joana ainsi que les opérations de communication menées.

« L’essor des mobilités alternatives, tout comme le recul de la voiture dans certains cœurs de ville, modifie profondément d’anciens équilibres. Les aménagements doivent donc être pensés à l’aune de la vulnérabilité des usagers, et notamment des piétons. Cela suppose d’articuler intelligemment le bâti existant avec de nouvelles pratiques, souvent dans une logique de sobriété et d’innovation. »

« Chaque usager doit prendre conscience qu’il circule aux côtés d’autres personnes dont les modes de déplacement diffèrent en termes de poids, de vitesse et d’usage. Le Code de la route ne doit pas être perçu comme une simple série d’obligations contraignantes. Il constitue un véritable pacte social, qui permet à tous de circuler ensemble en sécurité. Il s’applique à tous, en permanence, et son respect est la condition même d’une liberté de circulation sûre et partagée. »

Florence Guillaume répond aux questions de News Tank.

« Depuis la crise du Covid, les automobilistes ne représentent plus la majorité des personnes tuées sur la route » (Florence Guillaume)

Selon les chiffres provisoires de l’ONISR Observatoire national interministériel de la sécurité routière , plus de 3 400 personnes ont perdu la vie sur les routes en France et dans les outre-mer en 2024. Comment la France se situe-t-elle par rapport à ses voisins européens ?

Si l’on rapporte ce chiffre au nombre d’habitants, la France se situe à la fin de la première moitié des pays européens en matière de mortalité routière. Cependant, ce classement européen doit être interprété avec prudence à l’aulne d’autres paramètres, car notre pays est un important carrefour de circulation : il dispose d’un vaste réseau routier, accueille un fort trafic international et reste l’une des principales destinations touristiques d’Europe. De nombreux étrangers y circulent chaque année, ce qui influe aussi sur les chiffres.

La France connaît-elle une tendance durable à la baisse de la mortalité routière ?

La tendance reste globalement à la baisse. Depuis vingt ans, la mortalité routière a fortement diminué, même si le rythme de cette baisse s’est ralenti ces dernières années. Certains verront parfois un ‘effet de stagnation’, mais il convient de rappeler que ces dernières années enregistrent les niveaux les plus bas de mortalité routière. En 2024, les accidents corporels ont diminué de 9 %. Je refuse qu’on parle de plateau comme s’il s’agissait d’une fatalité et d’un plancher infranchissable.

Nous disposons d’un arsenal législatif important, et nous agissons aussi au niveau international, notamment avec l’ONU, à travers cinq indicateurs obligatoires. Il n’existe pas une solution miracle : il faut agir sur plusieurs leviers éducatifs, préventifs et répressifs et travailler en profondeur sur l’acceptabilité des mesures.

Un accident mortel sur cinq implique la consommation de stupéfiants »Le Parlement a examiné et entériné en deuxième lecture la proposition de loi visant à instaurer la qualification d’homicide routier pour mieux lutter contre la violence routière. Ce texte peut-il contribuer à améliorer la sécurité ?

Il y contribuera, sans aucun doute. Ce texte marque une avancée importante en matière de reconnaissance des faits et de prise en compte de la parole des victimes. Il est en effet difficilement audible, pour des proches endeuillés, que l’on parle d’homicide involontaire lorsqu’un conducteur a adopté un comportement manifestement dangereux.

Au-delà des débats juridiques, cette proposition introduit une forme de troisième voie : elle ne suppose pas que l’auteur ait eu l’intention de tuer, mais reconnaît que son comportement a créé un risque mortel inacceptable. C’est un message fort adressé à tous les usagers de la route : chacun peut, par négligence ou imprudence, devenir un danger pour autrui, et ce danger se trouve considérablement accru en cas de comportement manifestement inapproprié et cette responsabilité ne peut être ignorée.

Par ailleurs, la proposition de loi ne se limite pas à la seule création de l’homicide routier : elle comporte aussi des mesures concrètes pour renforcer la prévention et l’efficacité des sanctions, notamment en matière de conduite sous l’emprise d’alcool ou de stupéfiants.

La diversification des modes de déplacement a-t-elle eu un impact mesurable sur l’évolution de la mortalité routière ?

Il faut aujourd’hui prendre pleinement conscience que la route est devenue un espace partagé. Avec la transition écologique, l’essor du vélo, la volonté de marcher davantage ou de recourir aux transports en commun, de nouveaux usages se sont développés. Ce renouveau des mobilités, s’il est positif, s’accompagne aussi de nouveaux risques.

Au début du 21ᵉ siècle, on observait une relative stabilité — voire une baisse — des décès parmi les cyclistes, autour de 150 morts par an. Mais à compter de 2016, ce chiffre est reparti fortement à la hausse, pour atteindre un pic de 245 morts en 2022, ce qui constitue une hausse significative. Il nous faut accompagner plus activement et en sécurité le développement de ces mobilités.

Depuis la crise du Covid, les automobilistes ne représentent plus la majorité des personnes tuées sur la route : ils sont passés sous la barre des 50 %, à environ 48 %. Ce recul s’est accompagné d’une hausse de la part des usagers dits vulnérables : piétons (14 % des décès), cyclistes (7 %), utilisateurs de trottinettes (1,4 %) et motards (22 à 23 %). Cette évolution exige une adaptation de nos politiques de sécurité pour mieux protéger ces publics.

Les villes doivent repenser leurs aménagements »Quelles actions concrètes permettent aujourd’hui de mieux organiser le partage de la voirie entre les différents modes de transport ?

Chaque usager doit prendre conscience qu’il circule aux côtés d’autres personnes dont les modes de déplacement diffèrent en termes de poids, de vitesse et d’usage. Or, en cas d’accident, ce différentiel de masse joue un rôle déterminant dans la gravité des conséquences.

C’est pourquoi les conducteurs de véhicules motorisés — souvent les plus lourds et rapides — doivent faire preuve d’une vigilance accrue. De leur côté, les usagers les plus vulnérables, comme les piétons ou les cyclistes, doivent également être conscients des angles morts, de leur propre visibilité ou encore des limites de perception des autres.

La sécurité passe par une attention mutuelle : chacun doit adapter son comportement aux spécificités des autres usagers. Le respect et l’anticipation sont les clés d’une cohabitation plus apaisée sur l’espace public.

Les nouveaux aménagements urbains ont-ils eu pour effet de rendre les piétons plus vulnérables ?

Les villes doivent repenser leurs aménagements en intégrant pleinement les nouveaux usages de l’espace public et les enjeux de mobilité. Cela implique de concevoir des plans de transport et d’urbanisme qui tiennent encore plus compte, dès l’origine, des impératifs de sécurité routière, et pas simplement de les adapter a posteriori.

L’essor des mobilités alternatives, tout comme le recul de la voiture dans certains cœurs de ville, modifie profondément d’anciens équilibres. Les aménagements doivent donc être pensés à l’aune de la vulnérabilité des usagers, et notamment des piétons. Cela suppose d’articuler intelligemment le bâti existant avec de nouvelles pratiques, souvent dans une logique de sobriété et d’innovation.

C’est dans cet esprit que se développent de plus en plus les zones 30 et les zones apaisées, décidées par les collectivités selon leur vision de la ville et les usages qu’elles souhaitent encourager.

Nous ne disons pas aux Français de ne pas faire la fête »Le Code de la route est-il aujourd’hui suffisamment connu et respecté par l’ensemble des usagers ?

Le Code de la route ne doit pas être perçu comme une simple série d’obligations contraignantes. Il constitue un véritable pacte social, qui permet à tous de circuler ensemble en sécurité. Il s’applique à tous, en permanence, et son respect est la condition même d’une liberté de circulation sûre et partagée.

Aujourd’hui, certains usagers ont tendance à dissocier les règles importantes’de celles qu’ils jugent secondaires, voire facultatives. D’autres associent systématiquement la règle à la sanction, au lieu de comprendre qu’elle vise avant tout à prévenir le risque. Notre enjeu, c’est précisément d’encourager une appropriation plus collective du Code, en insistant sur le sens de la règle, plutôt que sur la seule peur de la punition/sanction.

Des campagnes nationales et un maillage local très dense. »Fin avril 2025, 16 mesures du plan Joana ont été présentées pour renforcer la sécurité dans le transport scolaire. Quel rôle joue aujourd’hui le facteur stupéfiant dans l’accidentalité routière ?

Aujourd’hui, environ un accident mortel sur cinq implique la consommation de stupéfiants. Ce facteur est en légère augmentation, mais cette évolution est aussi liée à une amélioration des capacités de détection : les tests salivaires, désormais largement utilisés, ont facilité les contrôles sur le terrain pour les forces de l’ordre. Ce progrès technique a permis de mieux objectiver un phénomène qui, jusqu’à récemment, restait difficile à quantifier.

Parallèlement, des campagnes de communication ont été renforcées pour mieux faire comprendre la dangerosité de la drogue au volant. Si les effets de l’alcool sont bien identifiés dans l’imaginaire collectif, ceux des stupéfiants — qui peuvent altérer les réflexes ou induire un comportement apathique ou de surexcitation — restent encore trop sous-estimés.

La lutte contre ce facteur de risque implique plusieurs acteurs. Les forces de l’ordre, bien sûr, mais aussi les employeurs, notamment dans les secteurs sensibles comme le transport scolaire. Ils ont un rôle de prévention à jouer, en intégrant ces exigences dans leurs règlements intérieurs et en veillant à ce que leurs conducteurs soient toujours en capacité de conduire. L’engagement des opérateurs sera déterminant dans l’efficacité de ce combat.

Quelles stratégies privilégiez-vous pour assurer l’efficacité de votre communication ?

Notre communication repose à la fois sur des campagnes nationales et sur un maillage local très dense. Chaque année des actions de communication locales sont déployées sur de multiples canaux afin de toucher des publics variés et de faire passer des messages adaptés.

Dans chaque préfecture, un coordinateur « sécurité routière » mène des actions ciblées : sensibilisation lors de festivals de musique, stands sur le Tour de France, interventions en entreprises sur le risque routier professionnel, ou encore animations dans les écoles pour encourager le partage de la route. C’est un travail de terrain considérable, mené au plus près des citoyens.

Nous ne disons pas aux Français de ne pas faire la fête, mais nous leur proposons des solutions concrètes avec un message clair : « Si vous sortez, prévoyez votre retour, ou restez sur place ». L’objectif est que chacun s’approprie les règles et les intègre dans ses habitudes.

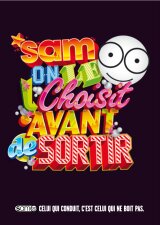

Un bon exemple est la figure de « Sam, celui qui conduit c’est celui qui ne boit pas » qui fête ses 20 ans cette année. Elle est aujourd’hui entrée dans le langage courant. Ce niveau de notoriété montre que le message a pris, même si nous devons encore lutter contre l’accidentalité liée à l’alcool. Les réflexes progressent, et nos baromètres comportementaux indiquent un rejet croissant, dans l’opinion, des conduites sous l’emprise de l’alcool et l’instauration d’un contrôle social qui autorise les personnes à intervenir si quelqu’un est tenté de prendre la route alcoolisé. C’est très encourageant.

Comment expliquez-vous la réussite de Sam ?

Le succès de Sam repose sur un message clair, non moralisateur : vous avez le droit de faire la fête, bien sûr, mais l’essentiel, c’est de penser à l’après. Et si on ne prévoit pas en amont, on risque de se retrouver en difficulté. C’est un message de protection mutuelle, qui résonne particulièrement auprès des jeunes, souvent sensibles aux logiques de groupe et de solidarité.

Sam vise à éviter au maximum les situations à risques. Le personnage a conservé son discours initial tout en s’adaptant aux attentes et à la sensibilité des jeunes générations notamment sur les valeurs de l’amitié et de l’entraide. Sa forte reconnaissance vient aussi de son aspect unisexe : tout le monde peut s’identifier à Sam, endosser le rôle protecteur qui se cache derrière cette tête universelle, ce qui renforce son influence et son adhésion.

© News Tank Mobilités - 2025 - Code de la propriété intellectuelle : « La contrefaçon (...) est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Est (...) un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur. »